「夢を叶える」と信じたあの日、私は鵜になった

あの頃、

私はカウンセラーになりたかった。

でも、どこを探しても「これだ」と思えるスクールは見つからなかった。

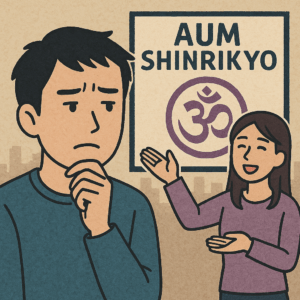

その空白を埋めるように出会ったのが、アメリカ発の心理学系コーチングスクールだった。

それが、私の中の“静かな毒”の起源になっていたと、今ならわかる。

夢は大きければ大きいほどいい。

声は通れば通るほどいい。

自己肯定感はあげればあげるほど成功に近づく。

そんな“高揚感”を輸入したこのスクールでは、

「偉大な存在になれる」という期待が、空気のように会場に満ちていた。

それは誇大妄想なのか、ただの純粋な夢だったのか、いまも判別はつかない。

アンソニーロビンズ、スティーブン・コヴィー、ナポレオン・ヒル…。

彼らの名前が飛び交う会場には、ロックスターのような講師が立ち、

「あなたも主役になれる」と繰り返し言っていた。

椅子だけが並ぶライブ会場のような空間。

音楽が鳴り響き、声が交錯し、拍手が渦を巻く。

そこでは講師だけでなく、“積極的な生徒”も舞台の一部だった。

やがて、その舞台に立った生徒たちは、

ボランティアとしてセミナー運営に関わり、

「貢献」や「成長」を報酬として与えられるようになっていった。

しかし、それは報酬というより、“手形”だった。

いつか偉大になる、いつか成功する──

その未来への手形を握りしめながら、

彼らは無償の労働に時間とエネルギーを費やしていった。

私もその一人だった。

コーチングスクールは次々に増えていった。

でも、プロとして食べていける人は、ほとんどいなかった。

なぜなら、市場がなかったのだ。

夢だけが膨らんで、現実との接点がどんどん曖昧になっていった。

スピリチュアルの特殊能力は当時、

一部の“選ばれた人”のものというイメージが強く、

誰でもアクセスできるものではなかった。

だからこそ、「誰でも資格が取れて独立できるコーチ」は

“手が届く光”のように映っていた。

でもその実態は、似たようなスキルを量産するだけ。

個性はすり減り、現場は飽和し、

気づけば誰もが「誰かの真似」をしていた。

私がいたスクールも同じだった。

カリスマ講師の周囲に集まる生徒たちは、

あたかも“鵜飼の鵜”のように、

講師のために動き、講師の思想を広める役目を担わされた。

資格を得ても、講師を越えることはほとんどない。

成長という名の階段を登っても、その階段は講師の舞台にしか続いていなかった。

そうして気づく。

この空間では、オリジナリティを出した瞬間に孤立するのだと。

自由を得たくて学んだはずの場所が、

気づけば“依存と模倣”の檻になっていた。

それでも、すべてが無意味だったわけではない。

この空間にいたからこそ得た「痛み」が、

今の私の視点を作った。

この毒を経験したからこそ、

私は独自の“視点”と“距離”を得た。

毒は使い方次第で、武器にもなる。

そのときの空虚感も、

模倣を繰り返した自分も、

誰かの影になったまま拍手を浴びた記憶も、

すべてが、今の「私の言葉」に変換されている。

拍手と熱気の中では、誰もが無敵だった。

でも、会場を出たあと、

その無敵感はふっと消えて、

私はただの、次の“導き”を求める迷子になっていた。

🌙 結びの一行ポエム

誰かの夢を支える鵜をやめたとき、ようやく自分の舟が動き出した。

コメント